| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|  |

|

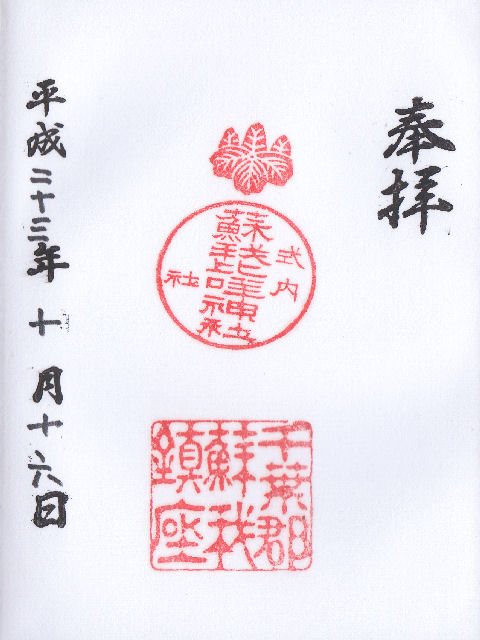

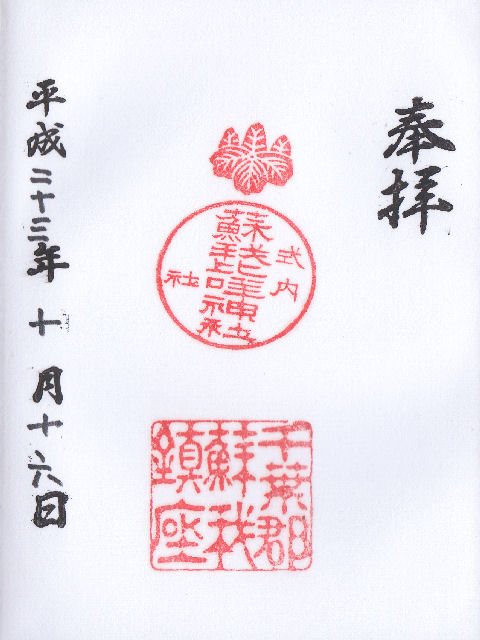

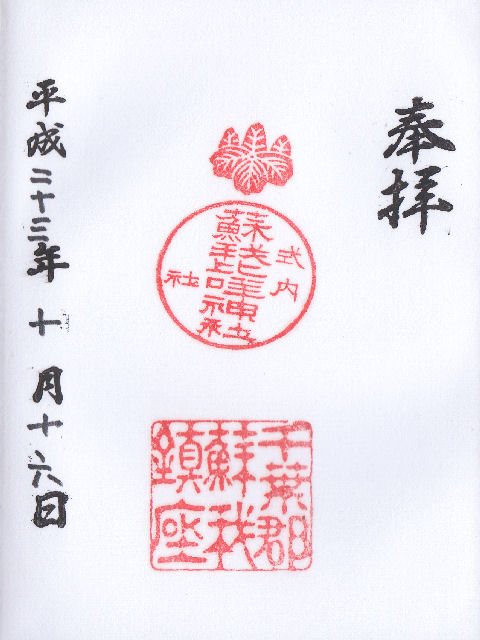

本殿(2011/10/16) |

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| <蘇我比咩神社>(案内板)

当社は延喜式内神社で、古くは千葉郡一円の総鎮守社として深い信仰を集め、天正19年(1591)、江戸に入府した徳川家康は社領10石を寄進した。文化9年(1812)の火災で、別当寺の春光院をはじめ、社殿・宝物などを失い、かつての繁栄の姿をしのぶこともできない。曽我野は古代、蘇我氏に属する部民の居住地であったので、当社は彼らの氏神として祀られたと思われる。また、蘇我の地には、日本武尊と弟橘媛とにかかわる地名伝説を伝える。

<由緒>(平成祭)

当社は、今から千五百年前から建てられていたといわれている。古記によると、第十二代景行天皇の皇子であらせられた日本武尊命が、東国地方を統一すべく勅命を受け、弟橘姫を始め多数の家来を引きつれ軍船に乗りて、千葉沖に差しかかったとき、風雨が強くなり船は進まず沈没の危険にあった。このとき弟橘姫は「竜神の怒りに触れた」とこれを静め和らげんと同道して来た五人の姫達と共に身を海中に投じた。そして日本武尊命は、無事航海をつづけた。身を投じた五人の姫の中に蘇我大臣の娘たる比・がおり、この方がこの下の海岸に打ち上げられた。里人等の手厚い看護で蘇生することが出来た。そして無事に都に帰ることが出来た。又里人達は、日本武尊命が日嗣の皇子でありながら東征の途中にて崩ぜられ皇位を継承するに及ばなかった事を聞き及んでその霊をなぐさめんと社を建て神として祭った。この里人等の行為にに深く感激した第十五代応仁天皇は、特別の命により蘇我一族をこの周辺の国造として派遣し政治をおこなわせた。蘇我一族は、代々「春日神社」「比・神社」を守護神としており、両神社の御分霊をいただき「蘇我比・神社」を建立した「延喜式巻九神祇神名帳千葉郡記載」。その徳は山より高く海とり深く「春日様」「下總の国香取神明様」と下總の国の守護神として人々に敬神された。江戸時代には、徳川家康も敬神され十石を献上した。この所は江戸又上総、香取への街道の要所にもあたり参勤する大名また人々の集まる宿場町であったため参詣する賑わいをみせた。明治五年、社格郷社となり皇室、国家の守護となり皇族の尊宗をうけ参拝もあり、御手植の松もあったが、明治の大火事で神社も社宝、古文書、御手植の松すべて焼災してしまった。だが今もって海難防止、民政安定、家運繁栄、五穀豊穣、諸病消除、延命息災など神威をこよなくあらたかな神として近隣の人々に敬拝されている。

|

|

| |

| |

| |